|

この行列は 明月舎へ つまり 高橋宗健師の 懸け釜へ 向かって・・・ |

|

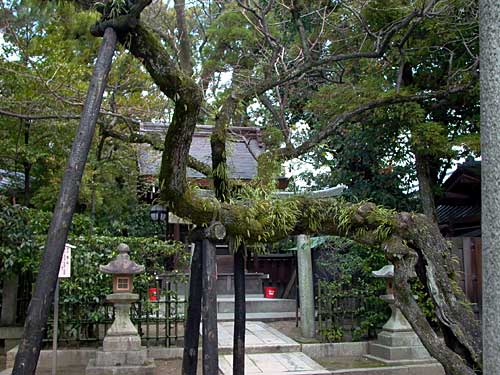

明月舎の左手前に ある 梅の古木 苔むして 杖を ついて おわします が やがて 花をつけます |

|

ここ一帯は むかし松原 豊臣秀吉が催した北野大茶会 の場所 それを記念して一日と十五日 茶会が開かれています |

|

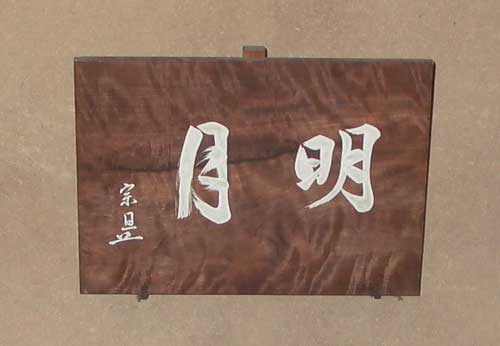

広間席の点前座の壁に 掲げられている 板額 千 宗旦の 筆跡 花押も くっきりと |

|

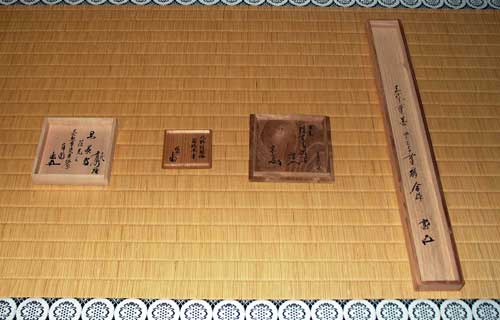

待合の床に 小色紙 掛け物 花 清香院さま 桜 浄光さま ご宗家の歴代家元夫人 まことに気品ある合作 花とは?桜があれば花の兄 この場合 梅の花を指します シンフォニーの序奏 ともいうべき! |

|

本席 一行 鵬雲斎家元 神光照乾坤 (じんこうけんこんをてらす) |

|

花 白菊 万作 忍 花入れ 今日庵伝来写し 珠光青磁 惺入 枯葉の万作が よい景色 |

|

明月舎の 屋根 こけらぶきの上に 最後の 落ち葉 音もなく、、、 |

|

床脇に飾られた お家元からの賜物 |

|

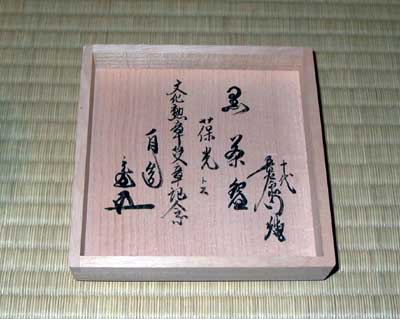

箱書き |

|

棚 更好棚 七代宗哲 水指 雲鶴青磁 仁阿弥 棗 献残 菊絵 平棗 玄々斎在判共箱 社頭梅 |

|

香合 四方形 天上の文字 陶陽 釜敷き 丹頂 表吉 |

茶杓 銘 東風 鵬雲斎家元 | |

東風(こち)吹かば匂ひおこせよ梅の花 主(あるじ)なしとて春を忘るな ここ北野天満宮では 梅を愛された菅原道真公をしのび 約五十種 二千本の梅ノ木が植えられています 茶席の醍醐味は 茶杓 と 茶器 その取り合わせに 席主のおもいが伝わって・・・ |

|

茶碗 お家元 手造り | |

葆光トス この銘は 宗健先生の茶室の庵号 | |

ぼんやりと包み込む光 葆光(ほうこう)とは 無為自然の思想 また 光を隠すの意味があり 陰徳 と いうことばにも 通じるのではないでしょうか この深い銘を 贈られた お家元のこころを想いました 高橋先生は 常に表に立たず 隠徳を積む 方であります 謙虚に 「道・学・実」 の 茶の道を生きて こられました ことし限りで座を退かれる 鵬雲斎家元への 感謝の真情があふれた 今日の一会! でも 葆光(ほうこう)の茶碗は 写真の腕が悪いために 光ってしまいまして・・・ 申し訳ございません |

|

|

釜 真形 浄長 炉縁 海松貝 |

|

正客の場所に座らされ お茶を頂いたあと 失礼にも さっと 撮った 一枚 臨場感をお伝えしたく・・・ |

席をしまわれる頃 再度伺って ご無理を申し上げ 撮らせて頂きました |

|

|

ご夫妻で 一膝 うしろへ引かれた 奥さま ゆかしいです |

|

|

茶会が おわった日の 夕べ 朝来た道を ふたたび歩きました 空を見上げると 淡い夕焼けの雲 木々は つぼみをつけて 天に向かって おりました |

|

椿わびすけの家へ戻る