|

かなしみのとき

|

|

|

|

|

|

千登三子奥さまが、ご病気にて逝去されたという思いがけない悲報に接しましたのは、1999年(平成11年)

3月9日のことでした。その哀しみのただなかに、ご宗家では今日庵・利休忌をお迎えになりました。

1999年3月の28日に行われた宗家三大忌である利休忌を、いま静かに偲ぶのです。

この年の利休忌に限ってそれは非公開とされたのでした。9日、奥様のご逝去の後、まもなくして利休忌と

なり、内々に直門志倶会が七事式をもって、貴人清次濃茶付花月のご供養とさせていただきました。

今日庵第15世 鵬雲斎家元の膝下若宗匠、伊住宗匠、の見守られるなかで、心ふるえながら一同

それぞれのお役をつとめさせていただいたことを、今おもいおこします。

メンバーは若手会員のなか、亀の甲ならぬ年の功二番手とでも申しましょうか。そんなこんなで身に余る

東(主)の役をいただきましたが、皆様の足を引っ張ることになったかもしれません。まことに非力ゆえの

失礼をお詫び申し上げます。

撮影は淡交社。たいせつに仕舞っていた写真です。公開お許しくださいませ。

最初の上の写真は平成13年(2001年)3月9日 千登三子奥様の三回忌の折、大徳寺。高桐院にて。

喪主であられる裏千家第15世家元並びにご家族をお迎えして。点前をさせて頂いたのは私でした。

利休忌七事式

|

|

|

|

|

|

1999年3月28日 利休忌3枚 1

|

|

|

|

|

|

2

|

|

|

|

|

|

3

|

|

|

|

|

|

2001年3月9日 追善の席にお越しi頂きました際、玄関までお見送りさせていただきました。

たまたま廊下でパチリ! まことにかたじけなく…。 |

|

|

伊住宗晃宗匠を偲ぶ

椿わびすけの 「noteブック ランデエヴウ」 より二編抜粋

| ●2004/02/07

Sat 00:13 玉露の一しずく |

|

「舌の先へ一しずくずつ落として味わってみるのは、閑人適意の韻事である」

漱石は『草枕』でこう書いている。これが玉露のことを指しているのはいうまでもないが、胃弱の彼がことのほか愛したのが玉露であった。

抹茶の茶道については茶人を皮肉っている漱石だが、玉露に関してはただその味のみを至福として文章にあらわした。

「…普通の人は茶を飲むものと心得ているが、あれは間違だ。舌頭へぽたりと載せて、清いものが四方へ散れば咽喉へ下るべき液は殆んどない。只馥郁たる匂が食道から胃のなかへ沁み渡るのみである」

『草枕』

今日庵家元の弟君である故伊住政和氏は、茶道家元を支える若き宗匠であり、複数の会社を経営する実業家でもあった。その氏は残念なことに昨年急逝され、最近一周忌が行われたばかりである。

社員のお一人に伺った話である。

伊住社長の部下であったYさんはかつて煎茶を習ったことがあり、その話をすると急に社長が興味をもたれ、そこに行ってみよう!ということになった。

ところが煎茶道家元の家で初めて玉露を飲まれた氏はいたく感動されたというのだ。伊住氏の遺されたエッセイからその間のようすを伺うことができる。

「同じ茶の木から生まれたとはいえ、これまで、煎茶と抹茶はあまり仲の良い兄弟ではなかったのだ。だからといって、人間同士が仲良くできないというわけではない。」

謙虚に、あるがままの心で茶を語る伊住宗匠。こうした伊住さんを心から慕う社員は少なくない。

氏は続けていう。

「この喜びを伝え尽くす筆力を私は持たない。その代わり、夏目漱石の『草枕』の一文に目を通されることをおすすめしたい。

このエッセイのタイトルは

「一滴の茶のうまみを極める煎茶道の世界に心震える」文・伊住政和

「私はいまだかつて、こんなささやかな豊かさに出合ったことがない。

一滴の味わいに命を懸ける茶人がいる。滴りの中に一境涯を見たり。私は恐ろしい体験を実はしたのかもしれない。」

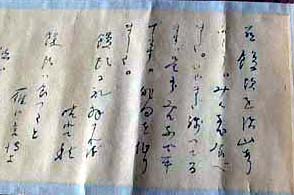

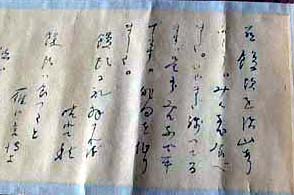

今日の画像は昨冬鎌倉漱石の会で展示されていた漱石書簡。

「饅頭沢山ありがとう みんなで食べました いやまだ残っています 是からみんなで平らげます 俳句を作りました」と読める。

|

|

先月、今日庵家元の弟君・伊住宗匠が急逝され大徳寺で本葬が行われた。約6千人の会葬者があったと京都新聞は報じていた。密葬のもようは拙サイト「伊住宗晃宗匠遺影」でお伝えしたが、後日の本葬の際には焼香でなく一同が献花をさせて頂いたことに触れておきたい。

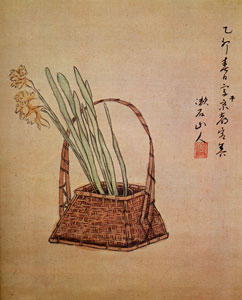

献花には昔からある水仙が用意されていた。ラッパ咲きの西洋水仙でなく日本のそれはまことに清楚であった。噂によれば京都中の花屋から水仙が集められたのだという。ランでなくこの花が選ばれたことに私は感じ入った。

毎月ついたちは宗家に参上する日である。今日、坐忘斎家元の切々としたお話を私たちは拝聴した。みな涙し目頭を押さえていた。家元が話された中に思いがけず水仙の花についてのエピソードがあった。

「弟は健康優良児で私は腺病質のこどもでした。そのまま成長しましたが必ず先に逝くのは私だと信じていました。ある時私は弟に言いました。

「もし自分が死んだ時は後を頼むぞ。葬式には派手なランなんかでなく、水仙にしてくれ!」

じつは、先日の葬式の献花は私の死んだ時の為に私が望んでいた花だったのです。」

そして家元はしみじみと、「私は今、弟の分まで生きようと思っています。」と結ばれた。

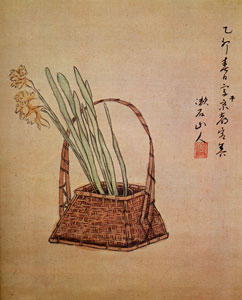

漱石が描いた水仙の花、これも昔ながらの日本水仙である。京都に宿をとった時にこれを描いたという。大正四年六月には俳画展覧会出品の誘いを断り、そのいいぐさに「今は下らない事で朝のうちを過ごしています。」と「道草」執筆中の旨を俳人の青木月斗に告げている。

茶道ではこうした籠花入れは夏季に使用するがこれは正確には「宗全籠」といって茶人の名をとってつけられた花入れである。

漱石は京の宿で見たさまを「小さなきれに籠の中に投げ込んだ水仙を描いた」と津田青楓のもとに書き送ったという。

|

|

|

|

|

|

椿わびすけの家へ戻る

|

|