| 茶の宗家の道系 裏千家今日庵 第14世無限斎宗匠ならびに夫人清香院さま年忌法要 平成13年(2001)巳歳 9月7日 大徳寺山内三玄院にて |

|

法要のあと、塔頭(たっちゅう)三玄院にて追善の釜。直門の志倶会担当。 茶道と学問をたっとび、「おひと」を大切にされた無限斎(淡々斎)宗匠。 かつて師事されていた 大徳寺瑞巌老師から 碩叟の名を贈られた お方。 当代お家元のご先祖への 父祖への お気持ちは まことに深く 門人一同 こころして参列させていただきました。 待合 床 淡々斎夫人 清香院さま自筆歌色紙 本席 床 淡々斎 筆 横もの 月 小書き |

|

香合です。 くわら、けら、とも。この形。お坊さんの袈裟についているようですね。 関心ない? でもこれからは 注意してご覧になって くださることでしょう。 蒔絵は 桔梗の絵。 |

|

花 数珠玉 秋海棠 友禅菊(赤紫) ひよどり草 もみじはぐま 追善の釜には、こうして数珠たま が よく使われます。 ここの 花 きっとお宅の畑にも いくつか ありそう・・・。 |

|

茶の宗家 裏千家今日庵 の ファミリー お父上である先代をしのび、茶席担当者の挨拶に応えられる 千宗室家元。 次いでご長男千宗之若宗匠夫妻。ご次男伊住政和氏(和の学校長)夫妻。 菓子鉢をかえすのは 家元の弟君・デザイナー故大谷巳津彦氏のご長男。 |

|

長板 二つ置き 淡々斎が好まれた 風炉 と 釜 灰も 朝 さっくりと 灰匙をつかって 灰形を つくります。 利休居士の 「炭は湯の沸くように置き、」 灰は炭が置きやすいように・・美しく。 |

|

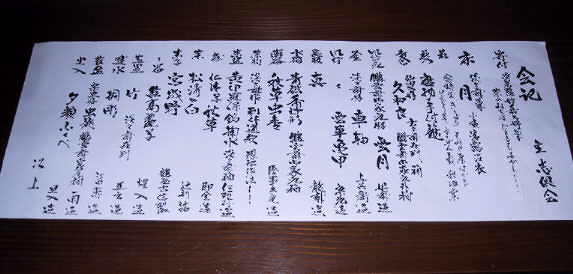

待合に置かれていた茶会記。普通これを見てから 本席にはいります。 私は アマノジャクですから 前もってあまり見ません。本番を楽しみにするが故に。 なお、この字はハハア、あの男性。もと奈良県庁のお役人、今はプロ茶人のMさん。 |

|

もとは中国で 香炉だったものでしょう。それにしても大きいですね。 足の模様は 獅子? それとも 人の顔??? |

|

薄茶席では 禁煙なんて 申しません。 どうぞごゆっくり おくつろぎください、と。 でも、なぜか 吸う方は めったに ありませんね(笑)。 宗家 ファミリーの方々も、 それは和やかに 拝見してくださいました。 火入れを手にしたとき、ほんのりと暖かく 火がジョウをもっている 風情を ご覧になります。 そして一つ一つ、ねぎらってくださいました。 灰吹きは 切りたての青竹。中には火消しの水がすこし入って います。 |

主茶碗を 拝見される家元。数珠をおつけになった掌に しっかりと持たれ。 淡々斎銘 「掬水(きくすい)」 。いにしえの京の陶工・仁阿弥の作。 黄伊羅保は朝鮮の古陶ですが、京の町で出来たこうした和製の陶器も また、 ちがった趣の 味わいが あります。日本人の持ち味と いえましょうか。 おなじく茶碗に 目がそそがれている 若宗匠。 ふつうの 父子 の すがた ですね。 でも 少し 羨ましいほどの(笑)。 どちらかといえば、「おじいさんっ子」で あられたような 方かも知れません。 お書きになる書画も、その淡々斎を 髣髴とするような どこか大らかな感じを受けます。 日本という国の 或る一つの 家庭のすがた、 ささやかなこれは レポートでございます。 皆様のご協力 心より 感謝いたします。 合掌 |

椿わびすけの家へ