![]()

|

||||

ちゃしつの やね むしも あいさつしてくれる |

||||

|

||||

あっちの かきのみ だれも とりよらん やんごとない いえ と きいたぞ ちょっと こどくなんやと あいさつする かきのはっぱ |

||||

|

||||

まいにち くうねる じゃが これも しごと こうみえても べんきょうずきよ |

||||

お年寄り 昔は還暦すぎたら そう呼ばれたんやそうです。 足腰よわくなるんは しぜんの定めですけれど 茶室では 動作の不自由な亭主が 客をもてなす ために 洞庫というものが 昔から用いられてきました。 道具畳の勝手付に設けられた押入式の棚。点前座から亭主が使用できるように 考案したもの。建具には杉戸があり 還暦過ぎれば太鼓襖を使用したといいます。 老いを敬う そのこころが 連綿として 受け継がれてきた 茶の道…… ものを運ばずとも便利な オンライン〜 終始坐ったまま 主は点前することができるのですね〜 では そのありようを ごいっしょに これから 訪ねてまいりましょう |

||||

|

資料抜粋

利休 「座敷様子、異風ニナク、ケッコウニナク、サスガテギハヨク、 三斎 「曲リクネリテ異形ナルハアシ」

|

||||

|

|

|||

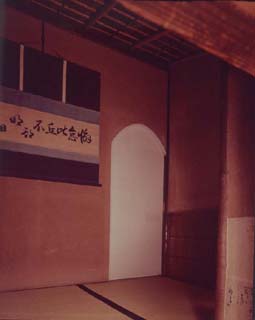

今日庵 水屋洞庫 |

茶道口の脇にみえる洞庫 |

|||

|

|

|||

| 如庵 茶道口の前 横の連子窓の下は、 一本溝に二本の太鼓張りの小襖の洞庫。 |

如庵 茶道口の連子窓の下 太鼓張りの洞庫。 |

|||

さて いよいよ じっせんの ごほうこくで ございます しょうしんしょうめい どうこのおてまえが はじまりました 9月21日 淡敬会 稽古の日 指導 寺西宗二業躰 85歳の寺西先生に おなじくその大台に載っていらっしゃる先輩のおねえさまがた 「せんせい あの〜 置き洞庫のお点前 お願いいたします〜」 よしよし、と 若い修行者に指図され 抛筌斎に 置き洞庫が運ばれました いやぁ〜 はじめて はいけんさせていただきます みなさま ともに かんげき! 教える師も 習う弟子にも 歳にふそくなし まことに意気けんこう! 茶事を想定し 前座・初炭点前 後座・濃茶点前 後炭 薄茶点前 がつぎつぎと ようやくにして すべての稽古がおわりました 下に写した写真 これは薄茶がおわり 洞庫にかざりおえた すがたです 薄茶ゆえに ふすまを開けたまま おわる と 教えられました |

||||

|

||||

又隠の洞庫は置き洞庫です。運び水指棚とおなじく地板はない設計に なっていますね 後ろ左が外開きになり 道具の出し入れをするところです 今日庵の洞庫は 下がスノコの流しになっています いずれにしても 水屋にしっかりとした方があってこそ 出来る点前のようですね |

||||

|

||||

|

||||

老を敬まう ことを 茶の道において 学んだ一日で ございました でもね 世の中は どうも 敬遠する敬に なってはいないでしょうか? 今日は 秋彼岸の中日 そして敬老の日 わが心をかえりみるのです |

||||

|

||||

なにやら におってきたぞぉ〜 |

||||

|

||||

かもなす の でんがく つくる ってか わがはい このよに 生をうけてより 14ねん でんも がくも くえねえぞ にゃ〜ん〜〜〜〜

|

||||

今日庵の画像は裏千家ホームページから、

如庵の画像&説明文は益田建築研究所HPから拝借いたしました。

厚く御礼申し上げます。